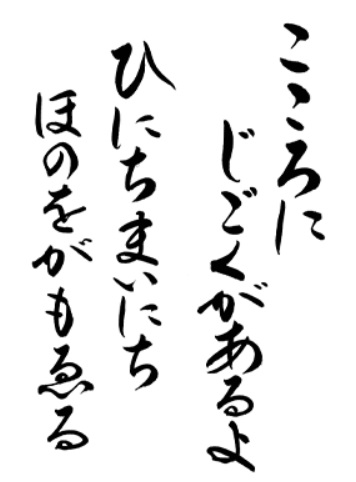

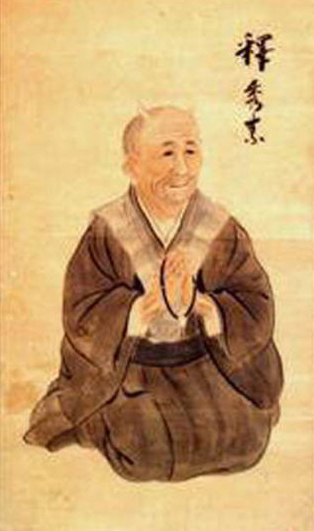

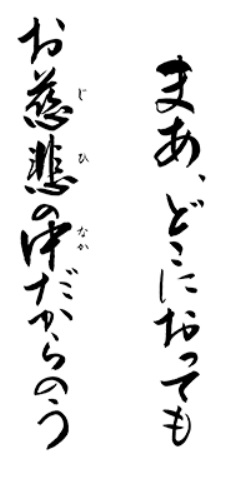

Ahh.., no matter where I am, it is because I am always embraced in Amida’s compassion.

真宗教団連合『法語カレンダー2021年8月』より

「地獄」最終回 前編

とうとう英語で聞法「地獄」シリーズ最終回の(前)編となります。

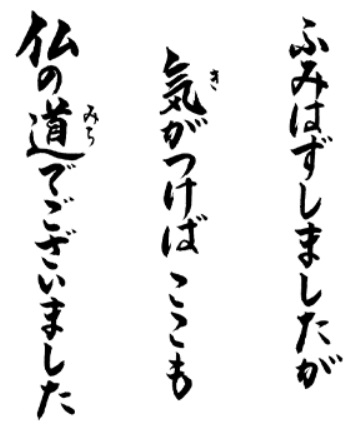

前回「地獄」6/7では私の有り様がそのまま“地獄„(Wherever I live, it’s Naraka)なのであり、私は道を踏み外さずにいられない(I took the wrong path)が、しかしそこもまた「仏の道」(realize that this, too, is Amida’s path)であった、とご紹介いたしました。

最終回は。。

1、なぜ私は道の踏み外し、自他を苦しめてしまう(地獄を生きてしまう)のか

2、なぜ道を踏み外した先(地獄)までもが仏の道であるのか

3、なぜ地獄を生きる私がすくわれる(成仏できる)のか

これらサブテーマに沿って考えてみたいと思います。

1、なぜ地獄を生きてしまう

この問いはなぜ苦しみ(suffering)が有るのか、なぜ悪い行い(karma the action leads to suffering)をしてしまうのかと言い換えることができます。苦や苦しみを伴う悪行(道の踏み外し)はどこから来るか。。

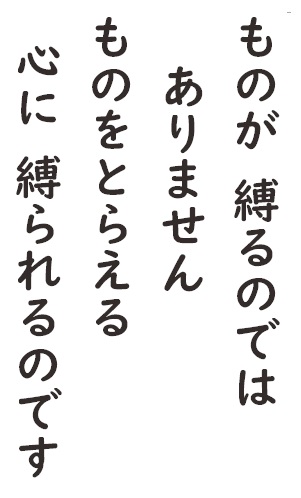

それは私の愚かさ(※1)からやって来ます。愚かさ(ignorance, unseeing)とは「ものをとらえる心に縛られる(「地獄」3/7)」It is the intention to seize material that ties me down )ことです。

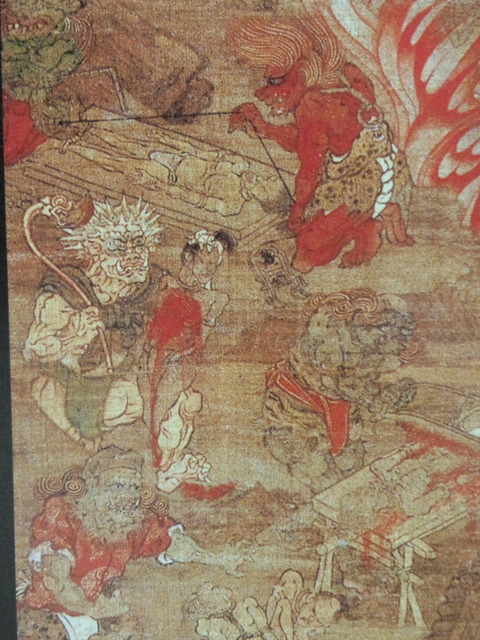

以下、憎悪(hatred, aversion)と果てなき闘争(everlasting war)の世界、阿修羅(界)(Asura the antideva)という苦しみがなぜ生まれたのかを通して見てみましょう。

——————————————————

■浄心阿修羅王の物語

(The story of Joshin the asurendra)

ときは釈尊在世の昔よりさらに遡る。天界に、後に修羅界の王となる天(神)がいた。その天は正義を司り、忉利天の主である帝釈天(インドラ)に仕えていた。彼には娘がおり、名を舎脂(シャチ―)といった。彼は大事な娘であるシャチーを、天部(神々)の尊敬を集める帝釈天に嫁がせたいと思っていた。

ある時、帝釈天の目に留まった一人の美しい娘がいた。それがシャチーだった。それ自体は父である天にも好もしいことだったが、帝釈天はあろうことかシャチーを無理に凌辱してしまった。これには父である天も激怒したが、もしここで帝釈天が反省し、娘を返したならば後の天部を巻き込む戦争にまでは発展しなかったかもしれない。しかしそうはならなかった。なんと犯された当のシャチーが相手の帝釈天を愛してしまったのだった。

我が娘はもはや帰ってはこない。父はその愛情ゆえに、また自らの正義を貫くために、収まることのない憎悪に駆られ、己が眷属を率いて修羅界を形成し帝釈天に弓引く。終わることのない戦いが始まる。闘争の神、浄心阿修羅王の誕生である。

——————————————————

“愛„と“正しさ„という陥穽

いかがでしょうか。阿修羅王は正義の神。しかしその正義の行動もものへの執われゆえに自らと他を傷つけ苦しめる悪行(道の踏み外し)となってしまっています。つまり娘との間の愛情が変わりなく在ると信じ、自分が依って立つ正義を確たるものと疑わないために、当人に怒りを収める理由がないのです。

仮にその因果を理解したとしても、父の立場で娘を愛することを止めることなどできないでしょう。また自分の住む世界や自らが信じる正しさのために義憤を起こし行動することが悪いなどとどうしても思えないのではないでしょうか。

この陥穽にいったい誰が気付くことができるでしょうか。

(「地獄」7/7(中)へ続く)

(脚注)

※1、三毒の一、愚痴。unseeing。ほかに貪欲(とんよく greed)と瞋恚(しんに hatred)がある。貪欲とは「あたりまえだと言うて、まだ不足を言うて(「地獄」4/7」)いるような欲しがる心であり、瞋恚はものをとらえる心に縛られた結果生じる失うことへ反発し怒る心のこと。