イロハモミジ

学名:Acer palmatum Thunb

和名:イロハモミジ、イロハカエデ、タカオカエデ、コハモミジ

分類:ムクロジ科カエデ属

分布:日本では福島県以南

花期:4、5月。両性花(雌雄同株)。

果実:翼果(プロペラ状の羽)

葉:幅3~7cm で5~7裂する。不揃いの二重鋸歯があり、秋10~12月にかけて黄褐色から橙色、紅色へと紅葉したのち散る。

日本で最もよく見られるカエデ属の種でもみじの代表種。

画像のもみじは当寺境内に約5年前に植樹した若木である。

橙色の一叢(ひとむら)

11月中旬。立冬を経て季節は冬に入ったころ、当寺中庭のもみじも燃えるような橙色に色づきました。同じ境内でも日当たりの良い場所のもみじは既に紅葉していたにもかかわらず、11月に入ってもこのもみじだけは緑色の葉をこんもりと付けていました。それが霜月も10日を過ぎてようやく。

向寒の候、静謐な庭に一叢の温かみが目を惹きます。

紅葉の仕組み

一般に紅葉する植物(※1)は、日当たり・寒暖差・湿度によって紅葉の色と鮮やかさが変わってくるそうですが、どのような仕組みで紅葉するかご存じでしょうか。

もみじは秋になって日照時間が減り気温が下がると、

①葉緑素が作られなくなり、元々持っていた黄色のカロテノイド色素だけが残る(黄葉)

②葉に溜め込まれた糖分と日光とが化学反応し赤色のアントシアニン色素が作られる(紅葉)

ということは、当寺の余りに黄味が勝ったイロハモミジは日照が足りていないのでしょうか。

秋の紅葉は申すまでもなく、一年の間に視野をひろげてみても、新芽が生まれ、緑の葉が茂り、花を咲かせ、果実を結び、紅葉を通じて葉を落とす。なんと目まぐるしい変化でしょうか。

古来、人々が花のいろや紅葉・落葉に世の無常を重ね、典籍や詩そして詠歌によって歎じてきたのも深く頷けます。

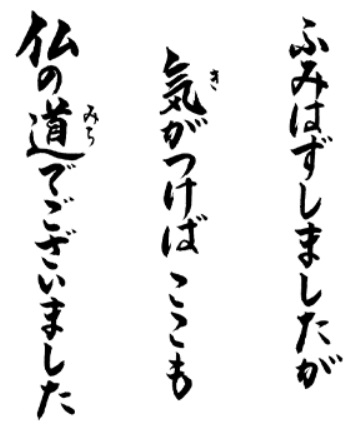

いろは歌

“イロハモミジ”。。。その名の由来は「葉が5-7つに深く切れ込んでいるため、子供たちがその先端を『い、ろ、は、に、ほ、へ、と(※2)』と数えたから」とか、「『(山々を彩る)色は(といえば)もみじ』といったから」とか諸説あるようです。

それにしても無常がぴったりのこのもみじに「いろは歌」を採用したのは、本当にただの子供たちだったのでしょうか。それほどに、もみじといろは歌との出会いには深い洞察と仏教的な素養の介在を感じずにはいられません。(終)

(脚注)

※1、 一方の紅葉しない葉は、葉緑素が抜けると葉に含まれるタンニン系の物質が残り、カロテノイドやアントシアニンがあったとしても比較的微量のため、褐葉(茶色い葉)となる。

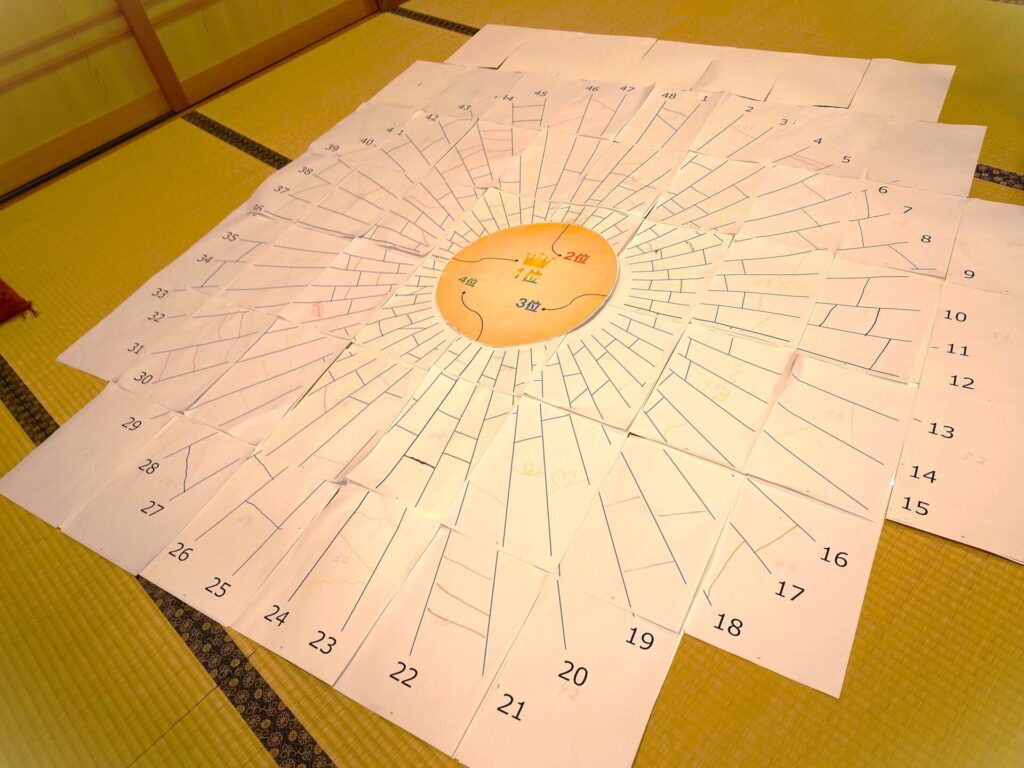

※2、いろは歌とは、47文字の仮名を重複させずに作られた韻文。作者不明。制作時期は10世紀末から11世紀半ばとされる。後世、手習いの手本として流布した。

全文と現代語訳は以下のとおり。

(全文)

いろはにほへと ちりぬるを

わかよたれそ つねならむ

うゐのおくやま けふこえて

あさきゆめみし ゑひもせす

色は匂へど 散りぬるを

我が世誰ぞ 常ならむ

有為の奥山 今日越えて

浅き夢見し 酔ひもせず

(現代語訳)

匂いたつような色の花も散ってしまうものを、

この世で誰が不変でいられよう。

いま奥深い山のような無常の世を超越し、

儚い夢をみたり、酔いに耽ったりもすまい